Dans un monde humain qu’on maintient en l’état en y injectant des doses massives d’informations qui sont autant de raisons de ne plus s’y retrouver, l’une des aptitudes qu’on aura sans doute démultipliées en chacun, c’est la capacité à ronger son frein. Et on se demande parfois si la politique actuelle, qui commence à ne plus dater d’hier, ne consiste pas en un immense test de sciences humaines consistant à déterminer jusqu’où on peut pousser le bouchon sans que les uns et les autres entrent dans une rupture telle qu’elle en vienne à déchirer pour de bon le tissu social.

En mode « tous ne mourront pas, mais tous seront frappés », personne n’échappe aux attaques. Mais on prend évidemment grand soin de ne frapper que ceux dont les fortes têtes dépassent un peu trop du rang. Les autres attendent leur tour. Et s’il n’y a aucune marge de négociation, quand bien même ce qui est demandé relève, en fait, du non négociable (que les gens soient payés pour leur travail, ça doit faire l’objet d’une négociation, alors que ce travail est reconnu comme le plus productif du monde ?), c’est que le projet politique ne consiste pas à organiser la vie commune des uns et des autres, au-delà de leurs inégalités, mais à pousser cette inégalité jusqu’à son point de rupture, et faire de celle-ci un divorce définitif, au motif que les plus modestes sont tout de même peu reconnaissants envers ceux qui ont assuré, jusque là, leur survie.

Cette rupture, elle est en oeuvre. Un peu comme dans X-Men 2, on sent le barrage céder peu à peu, se fissurer à droite à gauche. Les anciens contrats ne valent plus, on ne sait comment appeler le découplage d’avec les plus fragiles, alors on amène des mots nouveaux, on dira qu’on disrupte, A la grâce de Dieu, qu’ils se noient !

La loi du marché

Parmi les secteurs touchés, il y en a un qui est emblématique. Et je ne dis pas ça uniquement parce que j’y travaille. L’éducation est ce qu’on peut appeler un « commun », ou un bien commun. Plus précisément, elle pourrait l’être, si elle était réellement partagée, or elle ne l’est pas. Disons-le d’emblée, l’organisation de l’enseignement en France, divisé en trois secteurs (le privé, le privé sous-contrat et le public) a pour résultat que ce qui pourrait être commun ne l’est pas. Reformulons ça autrement, à échelle locale : il pourrait y avoir une école communale, c’est à dire un lieu où les enfants vivant dans un même lieu apprennent ensemble non seulement ce qu’il faut que la génération suivante maîtrise pour pouvoir prendre le relais de la précédente, mais aussi tout ce qui touche à la vie avec les autres, en les connaissant, en oeuvrant ensemble, en se construisant les uns avec les autres, ensemble. Simple, basique. Et surtout, juste.

Rien d’approchant n’a existé. Et ceux qui pensent que le service militaire a permis de réaliser ce genre d’objectif oublient juste un détail, et de taille : les femmes n’y étaient pas conviées. Ajoutons ceci, qui n’est pas anodin : que l’école privée préserve la liberté des enfants religieux de vivre leur religion 24h/24, on s’en doute bien, c’est en réalité un prétexte. D’abord parce que, pour pratiquer une religion, il faut avoir été en mesure, au moins une fois dans sa vie, de ne pas la pratiquer. Sinon, elle ne relève que de l’habitude, dont on n’est pas en mesure de savoir si elle est bonne, ou pas. Ensuite parce qu’en fait, ce qu’il s’agissait de sauver avec cette école auto-proclamée comme « libre », c’est la possibilité pour des parents de ne pas mettre leurs enfants avec ceux des autres. Disons-le tel que ça se pose : il s’agit bel et bien d’éviter à ses propres enfants de côtoyer de trop près les enfants des autres, ceux qui les retarderaient, ceux qui, aussi, leur apprendraient quelle est la réalité du monde social auquel, qu’ils le veuillent ou non, ils participent. Mais l’école privée coûte, comme l’école publique, à l’Etat, puisque les professeurs sont payés par celui-ci, comme les fonctionnaires enseignant dans le secteur public. Certes, un certain commerce se développe, autour de cette école « sous-contrat », mais l’évidence, c’est qu’on n’exploite pas du tout le marché que pourrait constituer l’éducation, si on n’en avait pas bêtement fait un service public.

Et dans un monde en quête de croissance, trouver un commun privatisable, ça n’arrive pas tous les jours, surtout quand les intérêts privés ont déjà mis la main sur tout le reste. Allons plus loin : il y a peu de biens communs qui puissent être accaparés sans qu’il s’agisse, une fois de plus, de puiser dans les ressources d’une planète qui n’en peut déjà plus de nous satisfaire. Les exigences environnementales ont évidemment freiné les ambitions d’appropriation marchandes. On continue à exploiter ce qui l’était déjà, on optimise ces investissements anciens, mais sur Terre, on hésite désormais à marchandiser davantage les ressources. Autant dire que le secteur de l’éducation fait dès lors figure d’Eldorado : la matière première y est une connaissance qui constitue une sorte de marchandise idéale : quand on la distribue, elle se multiplie. Evidemment, ça pourrait poser un problème en termes de valeur marchande, mais en réalité, celui-ci est compensé par le fait que les parents n’ont pas le choix : leur enfant doit être éduqué. Quand quelque chose est nécessaire et gratuit, le secteur privé se dit, spontanément, qu’il y a là une concurrence déloyale, un marché qui lui échappe.

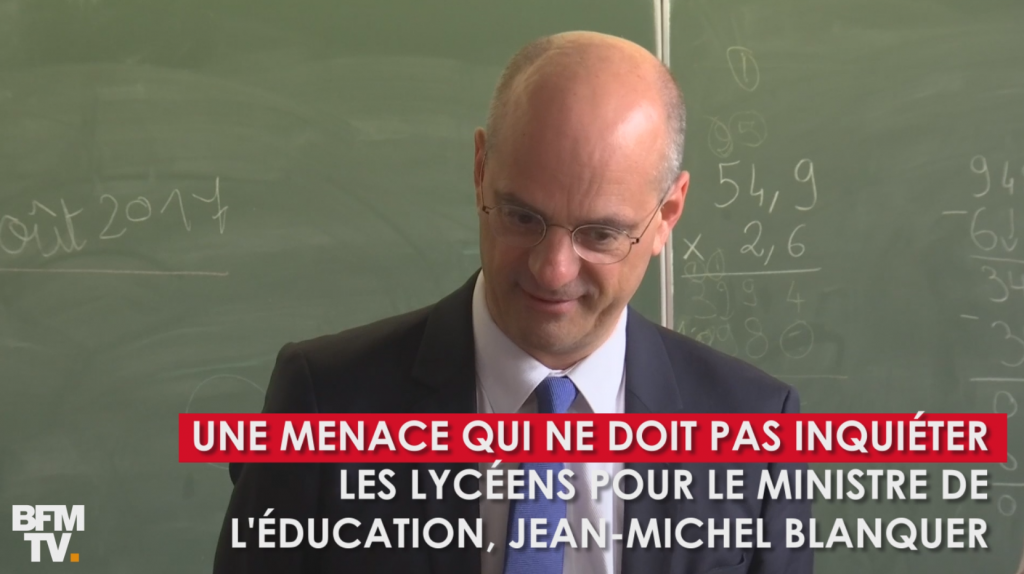

L’image qui suit, ne s’invente pas :

Ce qui se passe en ce moment, c’est que cette main est en train de s’abattre sur ce secteur. Faites-vous à cette idée : si demain vous n’êtes pas dans une grande pauvreté, ou dans une misère noire, vous paierez l’éducation de vos enfants. Certes, ça vous fera moins pour acheter des bagnoles ou des smartphones, mais c’est pas grave, ces biens s’écouleront sur les marchés émergents. Et pendant que vous vous ruinerez pour être écologiquement vertueux, ailleurs dans le monde, on se gavera de ressources, pour la simple raison qu’à son tour, on le vaudra bien. Et l’éducation, la distribution du savoir, marchandise environnementalement tout à fait éthique, se fera contre rétribution, au compte-goutte. On achètera les diplômes comme jadis les indulgences.

Fonder l’inégalité

En fait, c’est déjà le cas. Partout où on a déjà mises en oeuvre les épreuves organisées sur place, au long de l’année, le baccalauréat progresse vers une plus grande inégalité de traitement. L’exemple le plus connu, ce sont les TPE, dont l’évaluation se fait partiellement par les professeurs qui ont encadré les élèves, et partiellement par un jury qui peut tout à fait être composé de professeurs du même lycée. Ce qu’on constate, c’est que de nombreux élèves des lycées d’élite obtiennent la note maximale des professeurs qui les ont suivis. Et ce qu’on sait (je le sais pour avoir déjà abordé la question en conseil pédagogique), c’est que cette note peut faire l’objet d’une discussion, et d’une décision relevant de la politique de l’établissement. Disons-le autrement : un lycée peut parfaitement décider de mettre la note maximale à tous ses élèves. Ça, c’est la situation aujourd’hui. Idem pour les langues, qui sont elles aussi évaluées en interne. Les professeurs peuvent en témoigner, c’est la porte ouverte à la manipulation des résultats. Dans les meilleurs lycées, on aurait tort de s’en priver, puisque le résultat obtenu n’étonne personne : tout le monde s’attend à ce que ces élèves réussissent. En revanche, on soupçonnera toujours un élève d’un établissement populaire d’avoir été surnoté.

Vous verrez, dans quatre ans, le certificat de fin d’études d’un élève d’un lycée privé de bonne réputation aura plus de valeur en post-bac que le diplôme du baccalauréat obtenu avec mention assez bien par un élève inscrit dans un établissement situé dans un quartier populaire.

Sois prof et tais-toi

Ceux qui sont bien placés pour savoir ce que vaut le prochain système d’obtention du baccalauréat, ce sont les professeurs. En fait, ils en savent de plus en plus : avant tout, ils savent que ce nouveau bac sera plus injuste, puisqu’il ne sera plus un diplôme national, mais un baccalauréat marqué par l’établissement dans lequel il aura été préparé, et obtenu. Consécration et confirmation de ce à quoi on s’attendait pour les uns, et soupçon pour les autres. Il sera, aussi, avec la réforme du lycée, une façon de redéployer des moyens que l’opinion publique, menée par le bout du nez pas les communicants et ses propres souvenirs d’échec scolaire, considère comme excessifs.

Les professeurs, maintenant, savent une troisième chose : cette réforme n’est pas prête. Et elle fait des promesses qu’elle ne pourra pas tenir. La fameuse possibilité de choisir ses spécialités ? Impossible. Il y a bien des spécialités, certes, qu’on peut théoriquement choisir, pour peu que le lycée où on se trouve les propose (et ils ne les proposent pas toutes). Mais en choisir trois librement, il n’en est pas question, car les emplois du temps ne tiennent plus, alors, dans la semaine de cours. Donc, partout, ce sont des triplettes de spécialités qui sont imposées, comme des menus décidés à l’avance, là où on avait promis un bac « à la carte ». Et comme par hasard, ces triplettes reproduisent les anciennes séries, dont on rappelle qu’elles permettaient déjà des spécialisations, et que celles-ci étaient plus nombreuses que ce que vont proposer, finalement, la plupart des lycées. Ils savent aussi que sur un très grand nombre d’aspects, ce nouveau baccalauréat n’est pas finalisé. C’est à dire que dans les réunions d’information, quand les professeurs viennent avec des questions simples, telles que « Est ce que les professeurs pourront décider dès septembre du sujet qu’ils donneront aux élèves, et ne les préparer qu’à ce sujet afin qu’ils le réussissent ? » On leur répond qu’il faut s’appuyer sur la déontologie des professeurs. Quand ils demandent sur quel horaire se fera la concertation entre professeurs de différentes disciplines intervenant sur une même spécialité, on leur répond qu’aucun horaire n’est prévu, et d’ailleurs, on n’est pas venu pour ça, mais pour se demander s’il ne serait pas intéressant de faire lire La Septième fonction du langage aux élèves de seconde, l’été de leur passage en première. Pourquoi pas oui. Mais de fait, on le voit bien, dès qu’on pose une question sur l’organisation concrète de ce nouveau baccalauréat, on botte en touche, et on fait diversion.

Enfin, la réforme du baccalauréat va démultiplier le travail que les professeurs devront abattre, en termes de préparation et de correction. Le gouvernement aurait tort de se priver : tout le monde est convaincu que les professeurs ne travaillent pas. On est prêt à applaudir le sens du sacrifice dont fait preuve un comédien qui joue une heure sur scène, mais on trouve qu’un professeur qui aligne cinq heures de cours est une grosse feignasse. Soit. Pour autant, si le secteur privé s’intéresse à ce point au travail des professeurs, c’est que celui-ci doit bien en avoir, un peu, de valeur. Mais ce qui importe, c’est que l’opinion publique s’en aperçoive le plus tard possible, après qu’on ait tout privatisé. D’où l’insistance avec laquelle notre ministre insiste pour démontrer que les professeurs ne servent à rien, et coûtent trop. Son dernier tour, consistant à affirmer que la question du revenu des enseignants est réglé, puisqu’ils feront des heures supplémentaires, montre clairement quelle est son attitude dans une telle négociation : il sait très bien que, pour les enseignants, les heures supplémentaires sont moins bien payées que les heures « normales ». Dès lors, augmenter leur temps de travail, c’est faire baisser le gain horaire de leur emploi. Plus un professeur fait d’heures, moins chaque heure effectuée coûte cher. S’il y a, donc, une bonne affaire dans cette histoire, elle est faite par l’Etat, qui fait travailler plus pour faire gagner moins.

La Menace fantôme

Dernier rappel à l’ordre en date : les profs menacent de faire grève le jour de la première épreuve du baccalauréat ? M. Blanquer réagit par l’indifférence. Qu’ils fassent grève, les épreuves auront lieu quoi qu’il arrive. A ce niveau de certitude, on est dans la provocation, exactement l’attitude que M. Castaner a développée ces derniers mois avec les gilets jaunes. Ce que le ministre de l’éducation dit aux professeurs, c’est « Essayez donc », exactement comme Tom Doniphon dit à Liberty Valance « try it ». Et il aurait tort de se priver car en réalité, il dispose sans doute réellement de la main d’oeuvre lui permettant de remplacer les professeurs. Lors des examens comme pour le reste de leurs missions. Comme son collègue de l »Intérieur, M. Blanquer fait usage de la force, même si ce n’est pas la même. Sa force, c’est l’argent. En rétribuant trop peu ses professeurs, il les maintient en situation de faiblesse, qui permet d’en obtenir ce qu’il veut. Et s’il a l’intention d’augmenter le nombre de vacataires, c’est parce que cette main d’oeuvre ci est plus précaire encore, et qu’elle ne sera plus apte à résister à quoi que ce soit. Remplacer les professeurs titulaires par des vacataires, dont certains sont trouvés grâce à des petites annonces, et par des assistants pédagogiques désormais appelés à remplacer les professeurs en classe, pour enseigner, c’est fragiliser le statut même de professeur, et faire la vie dure à ceux-ci. Dans l’ensemble, cette politique vise à désespérer les professeurs, pour qu’ils quittent ce navire.

A vrai dire, cette idée de se passer des professeurs, et en particuliers de professeurs titulaires, elle trotte dans les têtes de ce parti depuis longtemps. En 2016, déjà, L’Humanité alertait sur le danger que constituait une organisation nouvellement installée en France, pour l’école publique. Teach for france est une association qui à cette époque s’implante en France et dans laquelle on croise ceux qui vont être à l’origine de cette machine de guerre politique qu’est la macronie. En 2019, Juan Branco, dans Crépuscule, évoque le rôle que joue cette association dans le recrutement de tous ceux qu’il aura fallu débaucher, entre autres à droite, pour que ce système prenne racines. Et parmi ceux-ci, Jean-Michel Blanquer :

« Pour couronner le tout, pour relier tout ce beau monde, Sciences Po avait été tout ce temps utilisée non seulement pour employer ces individus, mais plus largement mettre en oeuvre un système népotique n’ayant rien à envier aux oligarchies financières, système qui sera mis à disposition de M. Macron, tandis que l’une de ses nombreuses excroissances, Teach for France, censée introduire ces individus au coeur des politiques éducatives du pays, trouve sur son chemin un certain Jean-Michel Blanquer, ancien serviteur de Nicolas Sarkozy, qu’Edouard Philippe nomme ministre de l’éducation après que Richard Descoings ait envisagé de le nommer directeur de cabinet, lorsqu’on lui proposa de devenir ministre ».

Précisons que Teach for France a, à cette époque, comme vice président, Laurent Bigorgne, directeur de l’Institut Montaigne, think tank néolibéral favorable à la diminution du budget de l’éducation nationale. Juan Branco précise :

« Laurent Bigorgne étant également le vice-président de l’association Teach for France créée par la soeur d’Alain Weill et récupérée par Nadia Marik à la mort de son mari, pour préparer les futures politiques éducatives du pays en privatisant la gestion des remplacements de professeurs en Seine-Saint-Denis. A son comité d’administration, siégeaient notamment Maurice Lévy, P. -D.G. de Publicis, Emmanuelle Wargon, alors directrice du lobbying chez Danone, Olivier Duhamel, président de la FNSP et Patricia Barbizet, P.-D.G. d’Artemis, la holding de François-Henri Pinault. »

Du beau monde en somme. Ajoutons ceci : Jean-Michel Blanquer a longtemps siégé au conseil d’administration de l’Institut Montaigne. Pour un ministre qui insiste à ce point sur la nécessaire neutralité des enseignants, on peut s’étonner qu’il confie à une association aussi marquée par son positionnement à droite le soin de recruter et former les contractuels qui iront porter leur bonne parole dans les collèges des zones d’éducation prioritaire.

On va creuser ça prochainement. Mais pour que vous ne vous perdiez pas dans les méandres dans lesquels vous enverront les moteurs de recherche, autant vous dire tout de suite que Teach for France a laissé la place à d’autres structures, dont les équipes sont issues du même environnement idéologique : cherchez donc les organisations suivantes : Le Choix de l’école, ou Agir pour l’école, vous aurez une idée de ce que notre ministre a en tête.

Et ce qu’il y a dans la tête de ce gouvernement n’a rien d’un mystère : il faut couper dans la dépense publique. Mais on peut dire la même chose autrement : on va retirer des services publics, donc on va rendre payant ce qui jusque là était également distribué à tous. Et c’est ce qui conduira à une marchandisation généralisée. L’effet immédiat qui relève de cette logique, c’est la position des différentes spécialités, au lycée, dès l’année prochaine. Si on y réfléchit un peu, il est évident que les élèves auront vite compris que pour savoir laquelle choisir, il faudra regarder les notes obtenues dans telle ou telle spécialité. Et on ne surprendra personne en pronostiquant que ce n’est pas en littérature, humanités et philosophie (HLP pour les intimes)que les notes seront les plus hautes. D’où cette lucide affirmation d’une inspectrice de philosophie, en formation : « vous avez mis 10 ans à passer de 7,5 à 9 de moyenne en philo au bac, vous avez deux ans pour passer de 9 à 14. Sinon, la spécialité disparaîtra, faute d’inscrits ». La bonne nouvelle dans cette histoire, c’est qu’à ce compte là, cette réforme sera nécessairement une réussite.

Résumons. Jean-Michel Blanquer fait le fier à bras devant les micros quand on lui parle de la menace de grève lors de la surveillance des examens, et il a raison de le faire. Son coup est préparé de longue date. A ses yeux, les professeurs sont un obstacle, et les mâter a le double avantage de détruire cet obstacle, et de faire comprendre au reste du peuple que si on peut briser ces fortes têtes, plus rien ne résistera au rouleau-compresseur. Qu’il fasse cela par pure idéologie ou par intérêt personnel importe peu. Il le fait, et on comprend donc que la menace que constitue cette grève sera récupérée, comme tout le reste, comme une aubaine. Ça ne signifie pas qu’il faille mettre fin à la menace, mais qu’il faut sans doute l’inscrire dans une conscience plus large de ce qui est en train de se passer du côté de l’éducation. Et voyant mal ce qui pourrait entraver ce projet, en dehors d’actions dont la violence à laquelle on ne saurait se résoudre, il faut s’attendre à ce que ce projet se mette en oeuvre. Et dans une population nourrie aux mythes de la croissance et du challenge personnel, il est peu probable que les professeurs obtiennent un quelconque soutien.

Au-delà de notre sort collectif et personnel, ce qui est en jeu demeure la communauté du savoir, et le savoir comme communauté. Il faut s’attendre à voir des lois apparaître interdisant de répandre le savoir, un peu comme il est déjà interdit de prendre la parole dans une salle de musée pour commenter une oeuvre, car on casse alors le marché de la visite guidée. Sans doute, à terme, y aura-t-il un combat encore plus rude à mener contre cette marchandisation de l’enseignement, et contre l’interdiction de casser le marché en vendant à perte, ou en donnant gratuitement une connaissance. La bonne nouvelle, c’est que ceux là même à qui il importe que cette connaissance soit transmise gratuitement, ont été entretenus dans une telle haine du savoir que, finalement, il est peu probable qu’ils se rendent compte de la spoliation dont ils font l’objet, et qu’ils s’en plaignent. A nous de le leur rappeler, le plus opiniâtrement qu’on le puisse. Il va sans dire qu’un tel rappel cadre mal avec notre devoir de réserve; ce qui explique qu’on nous rappelle ainsi à l’ordre.