Profondeur de champ

Ça commence comme le Telegraph road de Dire Straits, A long time ago came a man on a track. Le ciel bleu pétrole inonde de ses nuances sombres le paysage tout entier, et aux abords de l’horizon, il semble l’absorber tout entier, avalant avec le sol la lumière ambiante, plongeant le monde dans le crépuscule, une dead-end road, n’offrant à la terre qu’une pluie sans fin à laquelle les locaux n’accordent aucune attention; ils sont habitué, c’est l’Angleterre. Univers délavé, bouché, comme construit en accumulant, couche après couche, des collines de papier buvard, de pâte à papier qui ne sécherait jamais, empêchant toute communication, enfermant chacun dans le peu de profondeur de champ que l’opacité généralisée, la nébulosité ambiante laissent comme espace de survie. Une route, pourtant, troue la détrempe froide de cet espace en une perspective si courte qu’elle semble ne proposer aucune échappatoire. Dans un tel paysage, on ne se projette pas. On se tient là, on s’enracine dans la glaise dont on absorbe les quelques sels minéraux qu’elle a à offrir, et on s’en contente, parce que c’est déjà ça, et qu’après tout, ça peut suffire.

Sur le bord de la route cependant, des poteaux, plantés là à intervalle régulier; à leur sommet courent les câbles qui approvisionnent les fermes isolées, les hameaux perdus, au-delà du brouillard, derrière une énième colline, et apportent le peu qui soit absolument nécessaire, et que la terre n’offre pas : le courant, et les nouvelles. Derrières les vitres dégoulinantes, au travers de l’humidité qui s’y est déposée, on devine ces fils qui relient, d’un point à l’autre de l’obscurité, ceux qui ainsi peuvent forer la nuit et trouver, ailleurs, et proche pourtant, là, à deux doigts d’ici, au creux de l’oreille, une présence, quelqu’un. Le long de la voie goudronnée qui transporte les corps, les fils, eux, se chargent de mener les voix à bon port.

La mort est dans le pré

Cette campagne anglaise est habitée. Mais certains n’y trouvent pas leur place. Ce n’est pas une question de toit, ce n’est pas un problème de revenu, ou bien d’emploi. On peut avoir un endroit où vivre, et néanmoins n’avoir aucune place sur terre. Il suffit pour cela de ne pouvoir être, ou de devoir laisser la place, en permanence, à ce double de soi-même que le monde est prêt à recevoir, lui, et à lui faire une place, tandis qu’on disparaît soi-même en lui, adoptant son air convenable, jouant son rôle dans le jeu social, respectant les us et coutumes. Et on sait que ces territoires encore travaillés par les métiers anciens, sont aussi marqués par les pratiques d’antan, et ces traditions, souvent inspirées de ce qu’on croit être une observation fine de la nature, s’accommodent mal de façons de vivre considérées, et tant pis si c’est une illusion, comme contre-nature.

Il y a bien des façons de sortir de l’ordinaire. L’une d’elle consiste à éprouver une attraction pas vraiment universelle, dirigée vers ce que les autres considèrent comme ses « semblables », pour la simple raison qu’ils sont du même sexe. Une autre, souvent liée à la première, consiste à fixer un tuyau sur le pot d’échappement de la 104, de boucher hermétiquement l’habitacle et de laisser le gaz carbonique envahir l’atmosphère, les poumons, puis le sang. On s’endort alors dans un monde qui n’a plus aucune raison d’être hostile, enfin paisible, sans peur, reposé. Le premier venu fera les gestes de premier secours, tentera de ramener à la vie, de rouvrir dans ce qui n’était pas une vie la fracture qui l’écartèlait, entre ce qu’il était, et ce qu’il aurait dû être. Le plus souvent, ce secours interviendra trop tard, après que les fonctions vitales les plus profondes aient été intoxiquées dans l’air vicié, et il ne restera que l’incompréhension pour ceux qui ne savaient pas, les hypothèses pour ceux qui se doutaient un peu, quand même, le remords pour ceux qui avaient été mis au parfum. Encore souvent, des hommes, parce qu’ils voient bien qu’ils dérangent, qu’ils mettent tout le monde mal à l’aise, parce qu’ils ne veulent pas être source de désordre, décident de régler eux-même le problème, de se mettre en retrait du monde, discrètement, de s’effacer afin de laisser ceux qui, ici bas, sont à leur place, tranquilles, intégrés, normaux, de leur foutre enfin la paix.

Dans une campagne où la solitude est la règle, on devine combien l’homosexualité est capable de mettre cet isolement à la puissance x. Ce n’est pas la solitude relative dans laquelle chacun est plongé, qui peut être rompue dès qu’un lien est possible, dès qu’on peut saisir une main, écouter une voix, se faire entendre. Mais c’est l’isolement dont on souffre si on est soi-même intouchable, quand les mains comme les regards se détournent, quand les voix s’adressent plutôt à d’autres, plus convenables, quand on n’est pas ce que les autres conçoivent comme un homme, « un vrai », pas un de ceux qui vont vers leurs semblables, partageant en leur compagnie des plaisirs dont on sait bien ce qu’ils sont, et ce qu’on doit en penser.

il suffirait d’une voix. Et les fils sur le bord de la route pourraient acheminer la bonne voix, au creux de la bonne oreille, amener une présence là où tout semble terriblement dépeuplé, sans courir le risque ni le trouble de la rencontre, sans la honte d’être regardé, ici et ailleurs à la fois, dans la sécurité de la distance, et dans le réconfort de l’écoute, de l’attention, de l’accueil. Parler à quelqu’un qui, quelque part écoute, et recevoir une voix qui sera comme une main sur l’épaule.

En 2010, Keith Ineson décida d’être cette voix. Simplement. Etre là au bout du fil si quelqu’un appelle, et lui permettre de s’accrocher enfin à quelque chose, et à quelqu’un. Parce que la voix humaine se reconnaît suffisamment pour constituer une présence, si proche qu’elle est pour ainsi dire intérieure, intime, fusionnelle; pas le simple écho de sa propre voix en soi, mais le retour d’une parole qui s’adresse à soi, qui entend, qui répond, qui se soucie, accorde de la valeur à celui qu’on est, et permet enfin, au moins le temps d’un coup de fil, d’être en phase avec soi-même, de ne pas se voir, dans le miroir, comme un passager clandestin, un homme à abattre.

Donner corps

Matt Houghton, en réalisant ce court métrage à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, réussit à retisser ce qui s’était défait, et il y parvient sans exposer des personnes qui ne pourraient pas assumer d’être mises en lumière, montrées comme des hommes certes, mais regardées comme des bêtes de foires, des animaux dénaturés. S’appuyant sur le matériel sonore conservé par Keith Ineson, il reconstitue des hommes, entiers, en accordant à leur voix une présence corporelle, que des comédiens vont porter sur leur épaules, donnant une chair, un visage et une présence à ceux que le regard désapprobateur des autres a effacés du paysage. Souvent, dans les fictions qui se donnent comme projet de lutter contre une forme de discrimination, on recourt à une astuce de scénario consistant à contraindre deux personnages antagonistes à rester liés l’un à l’autre, par la force des choses, ou par un intérêt commun. Ici, Matt Houghton fait mieux : il redonne une présence à ceux qui, de peur de déranger, préfèrent ne plus paraître, s’éloigner des lumières, et se mettre en retrait. Pour autant, et sans les exposer, il ne les remplace pas. On pourrait plutôt dire que, dans une certaine mesure, il les double, ou mieux, il les dédouble. Et mine de rien, de deux, ne plus faire qu’un, c’est déjà un geste d’amour : à la voix de chacun d’eux, il associe le corps d’un comédien. Un père de famille qui joue le jeu du père de famille, donne le change au quotidien et rencontre des hommes, furtivement, quand il peut, où il peut; un jeune agriculteur qui tombe amoureux de son prof d’arts martiaux, et qui garde au cœur ce premier attachement, qui fût aussi une rencontre avec lui-même, ce jeune homme qui doit s’expliquer dans la voiture parentale, sondé et fouillé dans son âme par sa mère, sa sœur, qui semblent ne plus arriver à faire le focus sur lui quand elles le regardent, comme s’il était devenu soudainement flou; ils sont là, visibles dans la fiction, et ils sont là, dans la vibration réelle de leur voix. L’artifice de l’incarnation par des comédiens et de la mise en scène filmée est tenue, portée, tendue par la présence des voix enregistrées lors des coups de fils à cette ligne de soutien aux agriculteurs. C’est leur voix, c’est leur souffle, ce sont leurs gorges serrées, leur soulagement aussi de pouvoir enfin parler, leur refuge. Et pour un instant, Matt Houghton nous offre d’être les oreilles qui les écoutent, les yeux qui les mettent en image, la pensée attentive qui les reçoit, le lieu sécurisé, chaleureux, la piste d’envol depuis laquelle ils pourront se lancer, qui les reconnaît, veille sur eux avec humanité afin qu’ils puissent enfin coïncider avec eux-mêmes, et s’estimer suffisamment pour pouvoir se sentir dignes d’être aimés, et légitimes à aimer en retour.

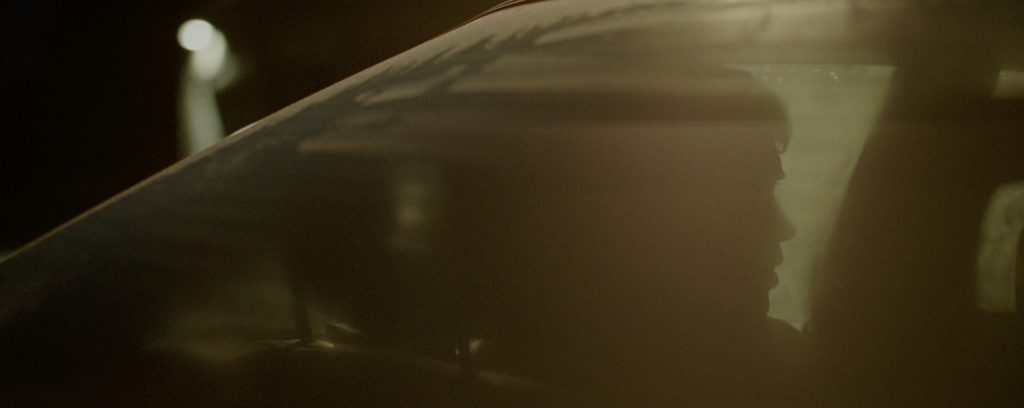

Ce réalisateur ne donne pas simplement un corps à ces paysans sans pays. En filmant comme il le fait ces terres, il leur offre aussi des pâturages, un territoire, des espaces libres dans lesquels ils puissent s’installer, progresser, habiter et persévérer dans leur être. Chaque plan est une réussite de construction discrète, de maîtrise, de résistance à l’esbroufe, et de quête de beauté. Chaque regard porté sur ces hommes semble imprégné d’une véritable connaissance de ces vies là, de la solitude singulière de ces hommes et de ces femmes de terroir, de ceux et celles qui se coltinent chaque jour la nature comme collègue de boulot, ceux et celles qui se frottent jour et nuit à la boue, à la flotte, aux herbages, aux semences, à la merde, aux poils, aux kilomètres parcourus hors des zones cartographiées, ceux et celles qui sont encore en contact avec ce qui nous échappe, et paient d’être ce dernier trait d’union entre le monde et nous au prix d’un isolement qu’aucun de nous ne supporterait. Dans cette insularité paysanne partagée, Matt Houghton met la lumière sur cette autre séparation, dont on peut imaginer, quand on en est porteur, qu’elle n’est partagée par personne d’autre, ou qu’elle relève d’une telle exception qu’on ne prendra sa respiration qu’à l’occasion de croisements de trajectoires furtifs, toujours limités à des approches tangentielles : chacun sur son orbite en apparence normale, on se rencontre sur un lieu qui autorise cet usage marginal. Un bois, une aire de repos, un parking isolé, et dans le silence et la nuit, protégé par la buée sur les vitres, les buissons ou la porte de la cabine, sans se dire qui on est, on réduit tout aux pulsions, à la libération sauvage de ce qui doit bien être purgé de temps en temps pour qu’on puisse revenir, debout, au non-sens qu’est, d’ordinaire, une telle vie, qui n’est pas une vie.

Se confier

Des vies, Keith Ineson en aura sans doute sauvé quelques unes depuis 2010. Chaque semaine, il reçoit encore des coups de fil et écoute des voix nouvelles qui, enfin trouvent, le temps nécessaire, un abri, et un foyer. Il est presque regrettable qu’on ait pris l’habitude d’enterrer les câbles qui acheminent le courant, les données et les voix. Ils sont le signe de ce lien fragile, léger, souvent battus par les vents, offerts aux intempéries, à la rupture d’un seul des milliers de frêles poteaux qui soutiennent ce réseau. Il y a, dans les sons spécifiques aux conversations téléphoniques, les résonances dans le combiné, les tonalités, la suite quasi musicale de la connexion avec le correspondant, la sonnerie, de la mise en contact, de l’amplification électronique de la voix, quelque chose qui nous fait toucher, matériellement, à cette distance qui sépare, à ce lien qui unit. Ces câbles sont aussi le signe du lien pas encore perdu avec l’autre, le correspondant, celui qui se tient à l’autre bout du fil. On pense un instant à cette belle chanson de Michel Jonasz, Les Lignes téléphoniques, dans laquelle un père, en laissant partir son fils vivre sa vie d’adulte, regarde les câbles qui longent cette route du départ, et trouve là une forme de réconfort. L’un des premiers articles de ce blog s’intéressait justement à cette expérience peut-être essentielle de la relation lointaine, de l’absente présence de ceux qui, de loin en loin s’échangent des nouvelles, se confient, et de l’intensité qu’il y a à écouter des conversations dont on n’était pas le correspondant, mais auxquelles on peut être invité, pour peu qu’on réveille en soi cet aspect de notre humanité qui cherche dans le signal reçu, et capté des autres, quelque chose sans quoi on n’est pas vraiment humain.

Parfois, un texte, un chant, une suite de notes, mais aussi un film, peuvent donner l’impression de capter un de ces signaux auxquels, par essence, nous sommes sensibles. Parfois, de telles expériences semblent nous ramener à cette vigilance et à cette attente, qui soudain ont un sens :

Vous avez un appel.

Et si vous voulez voir davantage de travaux de Matt Houghton, vous pouvez vous rendre, tout simplement, sur son site :

http://www.itsmatthoughton.co.uk/

En complément, le lien vers un très vieil article, sur ce même blog. L’écoute des conversations téléphoniques des autres semble être une forme poétique à laquelle je suis sensible depuis un bon moment :