Tout le monde sent bien qu’il y a quelque chose qui cloche. Sans que nous soyons majoritairement des spécialistes en philosophie politique, chacun voit bien qu’il y a, ces temps-ci plus encore que d’habitude, une rupture radicale avec cette idée plutôt simple : en démocratie, c’est le peuple qui devrait être souverain. Dans le même temps, tout le monde voit bien à quel point le temps politique que nous vivons constitue un divorce d’avec ce qu’on appelle une République, cette forme d’organisation commune qui est animée par la volonté de protéger l’intérêt commun, et non le bien de quelques uns. Ces deux principes semblent être écrasés sous une urgence d’autant plus folle que, comme toutes les folies, elle tente de se faire passer pour l’expression la plus pure de la droite raison : il est impératif de mettre les français au travail deux ans de plus.

Ou plutôt, l’emploi des seniors étant ce qu’il est en France : il est impératif que, pendant deux ans de plus, les français soient en âge de devoir être employés sans l’être, ce qui permettra de les affaiblir socialement avant l’heure, de réduire leurs pensions et, en injectant davantage de « marchandise-travailleurs » sur le marché, et tout particulièrement de cette denrée dont ce marché est friand, ‘l’employable non employé’, « l’actif inactif », d’en abaisser la valeur marchande et, ainsi, maintenir le revenu du travail le plus bas possible pour les travailleurs, et donc le plus élevé possible pour leurs employeurs.

En être las d’en être là

Ce n’est pas un hasard si c’est à la faveur d’une loi portant sur le travail qu’on prend plus facilement conscience des rapports de force qui constituent en réalité tout le temps la forme politique dans laquelle nous vivons : le travail est le domaine de notre vie qui accapare simultanément notre temps, notre attention, ce temps de loisir que devraient constituer notre scolarité et une partie de nos études, notre énergie, nos efforts, nos inquiétudes, nos angoisses même, notre argent bien sûr, notre vie enfin, puisqu’il s’agit précisément de la gagner cette vie dont, apparemment, on est censé ne pas être pleinement propriétaire. Là, soudain, on met le doigt là où ça fait mal : on bosse. Et on voit bien qu’on ne bosse pas pour rien : derrière ce boulot il y a, et plutôt deux fois qu’une, de la production de richesse : une fois parce que ce travail génère un enrichissement, du simple fait qu’il produit quelque chose qui a une valeur marchande (une marchandise, un service, l’accroissement d’une qualité, bref, quelque chose qui tôt ou tard pourra se vendre), et que la rétribution de ce travail permettra de consommer. Dans chacune de ces deux phases, le travailleur/consommateur est perdant : il donne la richesse qu’il produit à celui qui l’emploie, et il donne le bénéfice généré par ses achats à celui qui lui vend ce qu’il consomme. Et le plus souvent, son employeur et celui qui bénéficie de ses achats appartiennent au même groupe social, à la même classe.

Tout à coup, on se demande comment on a pu signer un tel contrat, accepter un pareil deal, consentir à une répartition aussi démesurée des efforts et des récompenses. Si le peuple était réellement souverain, il n’en serait pas à se demander comment une telle décision puisse être prise contre la volonté de 90% des principaux concernés, et plus de 70% des français en âge de se prononcer sur cette mesure. Y avons nous vraiment consenti ? Ou y avons nous été forcés ?

Que sa Volonté soit faite

Notre gouvernement et toute la partie de notre classe politique chargée de transformer la volonté de ce gouvernement en loi, pour qu’il soit fait selon sa volonté, ne cessent de le répéter : cette loi est l’expression de la volonté du peuple, puisque celui-ci a démocratiquement élu Emmanuel Macron, et que ce même peuple a tout aussi démocratiquement élu les députés Renaissance. Donc, les électeurs voulaient que l’âge de départ à la retraite soit repoussé d’au moins deux ans puisque le programme présidentiel, et les professions de foi des candidats Rennaissance annonçaient la couleur aux français. Ceux-ci savaient donc quelle était la volonté de ce président qu’ils choisissaient en connaissance de cause.

Mais à ce compte là, on peut se poser deux questions. Tout d’abord, pourquoi finalement 64, alors que les français auraient voté pour 65 ? D’où vient que cette main des français soit soudainement aussi faible envers eux-mêmes ? Si telle est censée être la volonté de français, et si telle est la légitimité de cette réforme, pourquoi ne pas la faire conformément à ce que les français ont décidé ? Ensuite, pourquoi n’exécuter que la moitié de la volonté ? Dans les professions de foi du candidat Macron et de ses députés, la mesure d’âge est en réalité une conséquence, ou un moyen permettant d’atteindre la vraie promesse : une pension minimale de 1100 € pour chaque retraité. Soyons précis : sur le tract présidentiel il est dit « Une pension minimale à taux plein à 1 100€ par mois. » Mais comme cette élection était gagnée d’avance, on pouvait se permettre d’être précis. Et au pire, il suffirait qu’une grande partie des travailleurs partent à la retraite sans avoir atteint le taux plein, ce à quoi contribuera précisément la mesure d’âge. Le tract des candidats aux législatives, lui, était plus simple, et sans fioritures :

« Pour tous ». Pour tous ? C’était tentant. Mais Michel Goya le confirmerait sans doute : quand une attaque se déroule trop facilement, c’est un piège. Ce qui importe aujourd’hui, c’est de dire aux français qu’ils ont signé pour cinq ans d’application des petites lignes juste en-dessous de la promesse alléchante. Dans le monde du commerce, ça s’appelle une arnaque, y compris quand légalement ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Dès lors, il s’agit de se demander dans quelle mesure, en démocratie réelle, le pouvoir politique peut se permettre d’arnaquer le peuple, y compris quand il le fait en usant des outils politiques qu’il a à sa disposition puisque, rappelons cette évidence, ces outils, il les conçoit lui-même.

Dans la Nuit du 12, lors d’une nuit passée en planque près du lieu où a été commis un féminicide, une policière fait remarquer ceci à son supérieur hiérarchique : ce sont les hommes qui tuent les femmes, ce sont les hommes qui enquêtent sur les meurtres commis par les hommes. Un monde d’hommes, en somme. C’est pareil ici : ce sont les « hommes politiques » qui font, et ce sont les hommes politiques qui décrètent ce qu’ils peuvent faire, ou pas. Un monde d' »hommes politiques » en somme. Il faut juste accepter qu’en démocratie, chacun ne soit pas « homme politique », si ce n’est au moment de voter, c’est à dire si on comprend bien le message des représentants de Renaissance, au moment où le citoyen abdique sa souveraineté pour la confier tout entière à ceux qui l’ont trompé à cette seule fin.

Que la Force soit avec qui ?

Il n’est pas illégitime dès lors de se demander ce que cette réforme devra à la force, plutôt qu’à la démocratie. Parce qu’à moins d’être fou, le peuple peut difficilement, dans le pays d’Europe qui est champion des accidents du travail, choisir librement de se coller deux ans de plus sur le dos, pour ne parvenir, majoritairement, au fameux taux plein qu’à 67 ans parce que la vie est ainsi faite que l’emploi est plutôt qualifié par chez nous, et que dès lors la carrière commence tard. La question n’est pas tant de reprocher au gouvernement et aux représentants du peuple de faire usage de la force, même si le principe peut poser question. La question est plutôt celle-ci : s’il le fait, pourquoi ne pas le dire ? Et on a une idée de la réponse : s’il le dit, alors cette réforme devient, réellement, une question de rapport de force, et il devient légitime de s’y opposer par la force aussi, jusqu’à ce qu’on sache laquelle de ces deux forces fait plier l’autre. Tant qu’on reste sur le terrain suave et policé de la « vie démocratique », une telle riposte semble relever de la violence, c’est à dire de la force utilisée illégitimement.

Troubler le repos

A quoi ça ressemble, la force, à quoi reconnaît-on un passage en force ? Faut-il des geôles dans lesquelles on torture les opposants ? Des camps de redressement où on envoie les réfractaires ? Des LBD, des grenades lacrimogènes ? Des matraques et des armes à feu ? A vrai dire, quelque chose nous dit que la mise en scène des forces de police a moins pour but de maltraiter physiquement les citoyens que de braquer le projecteur sur cette seule violence institutionnelle, pour en cacher quelques autres. Parce que la force aujourd’hui, c’est bien autre chose que cela.

On pourrait aller chercher la définition de ce concept en physique, par exemple, puisqu’on y dispose même d’une unité permettant de la mesurer, le Newton. Et c’est déjà parlant : « Etant admis que tout corps abandonné à lui-même persiste indéfiniment dans un mouvement rectiligne et uniforme (ou dans le repos, qui peut en être considéré comme un cas particulier), on appelle force tout ce qui peut modifier cet état de repos ou de mouvement rectiligne et uniforme. » On désigne donc comme force ce qui est susceptible de faire dévier quelque chose. Appliquée à la politique cette définition permet de considérer qu’un acte politique relève de la force quand il fait dévier la vie des citoyens hors de son cours naturel, dès qu’il s’agit de contrarier le libre-cours de cette vie. Ainsi, le travailleur devrait, en atteignant la soixantaine, parvenir à ce qu’Aristote appelle son « lieu naturel », soit un juste repos. Il est censé y aller naturellement et spontanément, comme un cheval qui sent l’écurie dès la mi-cinquantaine passée, comme un navire ayant bien navigué retrouve le port ou comme cestuy-là, qui conquit la Toison, et puis est retourné plein d’usage et raison vivre entre ses parents le reste de son âge.

Le reste de son âge ? Mais pourquoi ne pas rentabiliser ce reste ? Pour cela, il faut une force qui a valeur de loi, à moins que ce soit une loi qui a valeur de force, détournant ce mouvement naturel pour remettre le proche retraité sur le droit chemin du labeur. Parce que c »est là qu’il rapporte, et plutôt deux fois qu’une. Cette réforme relève de l’art d’accommoder nos restes.

A strictement parler, la force n’est ni bonne, ni mauvaise. Elle est. Le problème n’est pas la force, le problème, comme le montre la définition physicienne de cette notion, c’est le rapport de force, puisque c’est le moment où la force se dévoile comme telle. Et quand la disproportion est trop grande, arrive le véritable problème qui ne s’appelle plus « force », mais « violence », qui est caractérisé par la disproportion et l’illégitimité.

Abus de faiblesse

Ici encore, il serait trop facile de réduire la violence au seul recours démesuré à la force physique, aux gros bras, aux armes de toutes catégories, ou pour résumer, à l’envoi sur le terrain d’Alexandre Benala ou du Préfet Lallement. On aimerait nous faire croire que l’usage de la force corporelle et armée ayant quasiment disparu des usages politiques, nous vivons dans une ère non violente. Ce serait oublier que nous vivons bel et bien sous le règne d’une force dont l’usage sans aucune limite est très officiellement théorisé, sous la forme d’une idéologie à succès : l’argent. Dans son recueil intitulé Freakonomics, Stephen Leavitt désigne l’économie comme la « science des incitations ». Et, de fait, la campagne politique actuelle le montre on ne peut plus clairement : pour que la réforme tant voulue par l’exécutif s’accomplisse, il fallait que ses adversaires connus d’avance (les français en général) soient en situation de faiblesse économique, afin d’être plus rapidement « incités » à se résigner, à abandonner le combat bref, à accepter leur défaite. Au point que tout en combattant, ils sont par avance convaincus de perdre.

On comprend mieux cette insistance à ne pas augmenter les salaires : il ne faudrait pas atténuer le différentiel de force économique entre ceux qui veulent imposer leur volonté et ceux qui préfèreraient ne pas se laisser faire, et ne surtout pas laisser la place à une quelconque possibilité de lutte d’égal à égal. On comprend mieux pourquoi, contre l’avis de tous ceux qui se disent choqués par le timing présidentiel, c’est précisément après plusieurs phases de crises successives qu’une telle attaque est portée contre le peuple : il s’agit de profiter, pleinement, de cet instant de faiblesse. L’écrasante majorité n’a pas les reins assez solides pour s’engager dans un mouvement long, parce que tout le monde tire la langue. En ce sens l’inflation est, tactiquement, une aubaine plus qu’un problème : le peuple est d’autant moins enclin à sacrifier des jours de salaire qu’il se surprend à faire ses courses calculatrice en mains, histoire de ne pas exploser un budget de plus en plus contraint. Hébété par la façon dont son propre gouvernement prend le relai de catastrophes venues d’ailleurs, sous forme sanitaire ou martiale, le peuple ne sait plus à quel saint se vouer. Chacun se sent pris à la gorge, coincé contre les cordes, les bras en crois façon Jake laMotta. Dans le coin opposé, les adversaires se disent qu’avec un peu chance on jettera l’éponge, on se laissera mener par la nécessité, puisque tout ça est nécessaire, on vous dit.

Résiliez vous

Le maintien d’un différentiel le plus grand possible entre les plus puissants et les plus faibles n’a pas d’autre but que celui-ci : faire grimper le prix du progrès social jusqu’à un seuil qui le rend inaccessible à ceux qui en ont besoin. Les perdants ne peuvent pas miser autant. Ils sont d’autant plus perdants. Ils pourront d’autant moins miser, et ainsi de suite. Organiser cette disproportion est le rôle de ce que nous appellons actuellement l’Etat. Tirer toutes les conséquences de cette inégalité et en profiter, c’est ce pour quoi ce gouvernement fait en sorte d’être élu à la tête de cet Etat.

Dans cette perspective, une telle réforme n’est-elle pas tout particulièrement vertueuse ? Transformant une faiblesse passagère en un abattement permanent, elle installe les conditions propices à des attaques plus efficaces encore. Car il s’agit de tarir deux sources auxquelles le peuple boit : la source économique bien sûr, mais aussi cette autre ressource qu’est l’espoir. On comprend mieux la promotion qu’a eu le « noble » concept de résilience ces dernières années. Klemperer aurait adoré observer l’avènement de ce mot, et le copier-coller dont il a fait l’objet, afin d’introduire en nous ce qu’on nous a présenté comme une vertu dont les promoteurs n’ont heureusement jamais l’occasion de faire la démonstration parce qu’eux ne renoncent à rien.

War Machine

Quand on prend la confiance, quand on est sûr de son coup, on peut commencer à dire les choses plus clairement. On a connu ce moment de basculement : soudain alors que jusque-là on nous avait rassuré (cette réforme serait inspirée par la plus grande justice), on se mit à en assumer l’impopularité et l’injustice, en mode Pardon de vous apprendre la vie mais, voyez vous, il faut bien que quelqu’un par ici ait le courage de dire la vérité et de prendre les mesures qui s’imposent. Dernièrement, c’était Eduardo Rihan Cypel qui rappelait qu’ayant connu la dictature au Brésil il était en mesure de dire aux français que ce qu’ils vivent n’est pas si autoritaire que ça. C’était Eric Woerth niant les recherches menées par Dominique Méda, vociférant sur le plateau de BFM que, tout de même, les conditions de travail des français, c’était vraiment le paradis. Et s’il y a bien quelqu’un dans ce pays qui est capable d’en témoigner c’est bien Eric Woerth. Quand on envoie ce genre de témoin de moralité, c’est qu’on est aussi paumé et gonflé à la fois que les époux Balkany se citant l’un et l’autre à comparaître comme garanties de scrupules éthiques.

Mais le journal Le Monde eut le mérite de procurer à ses lecteurs un moment de dévoilement plus cru encore, à travers un portrait de ce paradoxal ministre du travail, qui semble s’être donné deux buts dans la vie : incarner à lui seul le concept de dialectique, avec tout ce que ça comporte de contradictions dépassées à titre purement personnel, et dégoûter pour de bon chaque travailleur de son propre boulot tout en clamant à qui veut l’entendre qu’il défendra coûte que coûte ce que lui et ses semblables aiment appeller la « valeur travail ». Au coeur de l’article, cette description de la routine matinale de Dussopt en dit long sur le genre d’image qu’il veut donner de lui. Et ça n’a rien à voir avec le portrait d’un quelconque négociateur :

« A 44 ans, il se lève à 5 h 15, enchaîne cinquante pompes et autant d’abdominaux avant 6 h 30, suit un régime protéiné à base de steaks tartares. « On a découvert un dur à cuire, évalue Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition énergétique, rompue aux négociations. Il a du caractère et sait se farcir des réunions de cinq heures pour attendrir la viande. »

« Attendrir la viande » ? Rien que ça. Derrière le ministre se cacherait donc un Rocky Balboa passant ses matinées dans les chambres froides à tabasser la viande qu’il mangera ensuite, une fois hâchées par ses propres doigts. La totalité de l’article est fondée sur le même principe : il s’agit d’un ministre « au cuir tanné », un « dur au mal » qui donne des leçons de virilité : « Ce n’est pas parce que j’ai une petite voix que je n’ai pas de caractère. On n’est pas obligé de surjouer le virilisme absolu pour être costaud ». Même Djabarri, qui n’est pourtant pas le dernier de la classe en termes d’attitudes virilistes, n’oserait pas dresser de lui-même un tel portrait.

On veut de la brutalité ? On va en avoir : il se charge lui-même de décorer celles et ceux qu’il juge plus républicains que la moyenne. Et s’il fallait n’en gratifier qu’une, ce serait Marine Le Pen. « Elle a été bien plus républicaine que beaucoup d’autres dans ce moment-là ». Pourquoi ? Parce qu’elle l’a soutenu. Car c’est ça, être républicain désormais : soutenir le ministre. Quand on travaille dans le sens des intérêts du peuple, on est populiste, on constitue un danger et pour la république, et pour la démocratie.

A quoi bon cette débauche de testostérone, jusqu’à l’évocation des conseils de son beau-père, chasseur de lièvres et de sangliers (« On ne tue pas une bête à moitié », oui oui, on en est là), si cette réforme doit faire l’objet d’une discussion et d’un accord démocratique ? Précisément parce qu’il ne peut y avoir sur cette réforme aucune discussion, et aucun accord démocratiques. Il faut donc l’arracher de force, contraindre tout le monde pour la satisfaction de quelques uns. Pour une partie parce qu’ils y sont intéressés, pour une autre parce qu’ils se sentent investis d’une mission qui les transcende. Dussopt, c’est un peu le Général McMahon interprété par Brad Pitt dans War Machine (David Michôd, 2017), au moment où la députée allemande Sahra Wagenknecht (interprétée par Tilda Swinton) lui demande si désormais il agit pour le bien commun, ou pour explorer jusqu’à son terme son propre destin personnel.

Forcés et forcenés

Mais puisqu’Olivier Dussopt aime colporter l’idée que sa réforme est de gauche, sans doute dictée par le prolétaire qu’il revendique avoir été – personnage passé qu’il doit tout de même avoir sacrément détesté pour l’avoir à ce point trahi – offrons lui une référence qu’il ne pourra pas bouder lui, l’homme de gauche, puisque Simone Weil a consacré un livre entier à cette force dont il aime tant faire usage. Dans ses premières pages L’Iliade ou le poème de la force décrit, précisément, le projet de Dussopt, et permet de mieux comprendre pourquoi il se présente comme il le fait, non comme un homme politique au sens où Aristote pensait le citoyen, mais comme une pure force de frappe.

Soyons surpris par tant de clairvoyance :

« La force, c’est ce qui fait de quiconque qui lui est soumis une chose. Quand elle s’exerce jusqu’au bout, elle fait de l’homme une chose au sens le plus littéral, car elle en fait un cadavre. Il y avait quelqu’un, et, un instant plus tard, il n’y a personne. »

Après tout, c’est le grand projet du 20e siècle, le projet industriel tel que le dévoile Gunther Anders. Une page plus loin, c’est à dire page 2, on lit ce qui suit, qui parle du rapport au temps du repos, juste après avoir évoqué Hector qui aurait pu prétendre, après avoir affonté Achille, au réconfort d’un bain chaud. Mais c’est oublier qu’Achille est l’incarnation de la force qui soumet : Hector ne connaîtra nul repos. Nous non plus :

« La force qui tue est une forme sommaire, grossière de la force. Combien plus variée en ses procédés, combien plus surprenante en ses effets, est l’autre forcé, celle qui ne tue pas ; c’est à dire celle qui ne tue pas encore. Elle va tuer sûrement, ou elle va tuer peut-être, ou bien elle est seulement suspendue sur l’être qu’à tout instant elle peut tuer ; de toutes façons elle change l’homme en pierre. Du pouvoir de transformer un homme en chose en le faisant mourir procède un autre pouvoir, et bien autrement prodigieux, celui de faire une chose d’un homme qui reste vivant. Il est vivant, il a une âme ; il est pourtant une chose. Etre bien étrange qu’une chose qui a une âme ; étrange état pour l’âme. Qui dira combien il lui faut à tout instant, pour s’y conformer, se tordre et se plier sur elle-même ? Elle n’est pas faite pour habiter une chose ; quand elle y est contrainte, il n’est plus rien en elle qui ne souffre violence. »

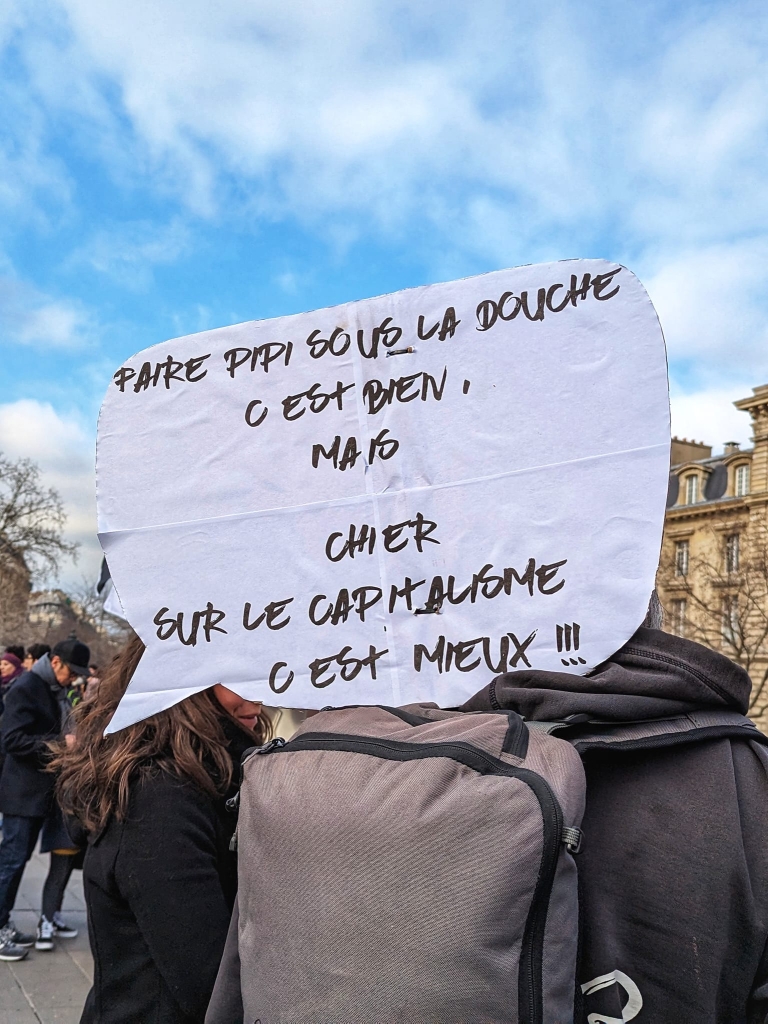

N’est ce pas, exactement, de cela qu’il s’agit ? Pour que chaque travailleur soit réduit à l’état de ressource, il faut bien qu’il soit vivant. Sinon il ne pourrait pas produire. Et il ne pourrait pas non plus consommer. Mais cette vie en lui est aussi ce qui pourrait susciter de la résistance, un refus, une volonté propre. Il faut donc que le plus grand nombre soit simultanément vivant, et mort. Maintenu en vie, et déjà mort pourtant. Dans les manifestations on croise régulièrement des pancartes sur lesquelles on peut lire, au milieu de silhouettes titubantes, « Working dead, Saison 64 ». Elles sont d’une étonnante clairvoyance :

« Il y a des êtres plus malheureux qui, sans mourir, sont devenus des choses pour toutes leur vie. Il n’y a dans leurs journées aucun jeu, aucun vide, aucun champ libre pour rien qui vienne d’eux-mêmes. Ce ne sont pas des hommes vivant plus durement que d’autres, placés socialement plus bas que d’autres ; c’est une autre espèce humaine, un compromis entre l’homme et le cadavre. Qu’un être humain soit une chose, il y a là, du point de vue logique, contradiction ; mais quand l’impossible est devenu une réalité, la contradiction devient dans l’âme un déchirement. Cette chose aspire à tous moments à être un homme, une femme, et à aucun moment n’y parvient. C’est une morte qui s’étire tout au long d’une vie ; une vie que la mort a glacée longtemps avant de l’avoir supprimée. »

Faire de nous ces êtres malheureux, voici ce fameux projet politique. A terme, il s’agit d’obtenir la rédition de ces créatures dépossédées de leur vie deux ans de plus tout d’abord, puis quelques heures de plus chaque semaine, puis quelques jours de congés en moins, puis une année encore, et tiens pourquoi pas une, encore ?

C’est en termes comptables que cette réforme est présentée : ce temps d’espérance de vie supplémentaire qui a été gagné, il faut le rendre. Il ne nous appartient pas. Les effets d’aubaine, ce n’est pas au peuple d’en bénéficier. Ce surplus d’énergie vitale doit être exploité, comme toute ressource naturelle. Mais il faut pour cela que le travailleur soit bien considéré comme une chose, et non comme un humain. A strictement parler, on n’est pas dépossédé de ce temps, puisqu’on n’en a jamais été reconnu comme propriétaire. Il s’agit juste d’éviter qu’on se l’approprie indûment.

Il faut voir ce temps politique comme une période de révélation. Tout à coup, on y voit plus clair : l’enjeu étant crucial pour les uns et les autres, ceux qui ont le plus à gagner doivent faire plier la volonté, de force s’il le faut, de ceux qui peu à peu n’auront plus grand chose à perdre de plus. Au point où nous en sommes, il ne s’agit plus, et depuis bien longtemps, de débat démocratique. Ce n’est même plus une lutte. C’est tout bonnement une guerre. Et ceux qui la mènent ne peuvent exiger d’être les seuls à recourir aux forces dont ils disposent. Dans toute guerre, les deux camps sont légitimes à combattre.

Chez ces gens là on a besoin d’un peuple sur les rotules pour croire en sa propre grandeur.