Retenir, se retenir, tenir.

Résumé des épisodes précédents :

Des professeurs, officiellement (c’est à dire d’après leur propre ministre) en très petit nombre, un nombre tellement petit qu’il aurait fallu ne leur accorder aucune attention, et néanmoins officiellement (c’est à dire, toujours, selon leur même ministre) très dangereux, auraient tenté de saboter le baccalauréat.

Ce qu’on comprend donc de cette source officielle, c’est que des professeurs se seraient rendu coupables d’un acte grave, commettant un « sacrilège ». Pire, ils auraient été les auteurs d’une véritable prise d’otages. Authentiques dangers publics, le ministre omniprésent pendant plusieurs jours sur tous les médias afin de saturer la bande passante et empêcher tout autre discours que le sien, les décrivit comme des malfaiteurs en rupture avec le droit, la loi, promettant que les sanctions tomberaient, ainsi que les retraits de salaire. Et les sondages sur les chaines d’information rassurèrent le pouvoir : la majorité des français approuvait que les professeurs soient, enfin, punis à leur tour. Bien entendu, de telles annonces n’avaient rien à voir avec une quelconque démagogie. Bien entendu.

Tirer le portrait, faire la peau

Peu d’occasions furent offertes de proposer un autre portrait de ces professeurs, puisque leur ministre parlait pour eux : ils étaient coupables, il fallait les punir ; oubliant qu’il en était responsable, et que tout en haut de cette fameuse cordée que son patron aime tant donner en exemple, il y a lui, qui est là, précisément, pour répondre de ce qui se passe en bas, mais cet aspect là de la responsabilité ne l’intéresse guère, et nous mêmes, citoyens, préférons demander des comptes quant au menu des dîners ministériels, délaissant les questions portant sur l’action politique véritable. La logorrhée ministérielle était incohérente, par sa quantité, disproportionnée par rapport à l’importance qu’il reconnaissait, lui-même, au phénomène qui le faisait ainsi intervenir, par son autorité, aussi, puisque soudainement, tous les jurys de France devaient se plier à des règles qui n’étaient tout simplement pas celles que préconise le droit, par ses contradictions fondamentales enfin, puisque si les professeurs commettaient un sacrilège, c’est que cet examen était sacré, on comprenait mal, dès lors, qu’on puisse ainsi en changer les règles du jour au lendemain. Toucher l’intouchable, et utiliser la catégorie de sacrilège, c’est se positionner soi-même comme celui qui décide des règles sacrées ; comme prophète. Comme Dieu.

Ce qu’on comprend mal, aussi, ce sont les motivations d’une telle prise d’otages. Quand on juge d’un crime, on en étudie les motifs, et on se demande : à qui profite-t-il ? Entretenant le flou sur les revendications de ce mouvement, M. Blanquer faisait comme si ces professeurs agissaient ainsi dans leur propre intérêt, et ce, évidemment, contre l’intérêt collectif. Sur ce point, un tel manque de précision relève de malhonnêteté, car les seules raisons qui ont déclenché un tel geste de la part de ces correcteurs, relèvent, justement d’un bien qui n’est pas le leur, pas plus qu’il n’est celui des candidats du baccalauréat de cette année, qui avaient bien entendu le droit d’obtenir leur diplôme, mais n’étaient pas légitimes à se l’accaparer.

Suspendus

Or, en opposant ces professeurs aux candidats de cette session du bac, le ministre a montré qu’il ne comprend pas ce qu’est l’intérêt commun, et les principes que devrait respecter son action. Ce pour quoi il a plaidé, c’est l’intérêt particulier de ces candidats particuliers, pour l’unique raison qu’il sait bien que l’opinion publique serait plus sensible à ceci qu’à l’intérêt à long terme des futurs lycéens. L’intérêt commun, lui, concerne tous les bacheliers. Ceux du présent, certes, mais bien plus encore, car bien plus nombreux et bien plus en danger, ceux à venir. Car, tout en affirmant la sacralité de cet examen, le ministre n’hésite pas à en modifier les fondamentaux, puisqu’il le révise, de fond en comble. Mais cette fois ci, on ne réforme plus, on déforme, et finalement on détruit ce dont on prétend être protecteur. On peut donc douter de cette sacralité, et M. Blanquer, se posant comme gardien du temple, se révèle Tartufe. Car si on voulait qualifier cette sacralité afin de la justifier, on la trouverait dans l’égalité républicaine – quand bien même celle-ci est toute théorique – face à l’examen. Cette égalité, c’est ce que la réforme blanquerienne remet le plus en question, négligeant donc ce qui fait de cet examen une expérience commune, une épreuve que les candidats passent, ensemble, devant les mêmes sujets, évalués anonymement par des correcteurs indifférenciés, neutres, impartiaux.

Ce qui met en évidence cette égalité, c’est précisément ce qui a motivé la réaction ministérielle : cette histoire de copies retenues pouvait toucher n’importe quel élève. Et ça, ça ne se fait pas. On ne met pas tout le monde à la même enseigne. On aurait dû profiter à sa juste valeur de ce moment : chaque candidat pouvait, pour une fois, également s’inquiéter pour son propre sort. La menace ne planait pas sur les uns plus que sur les autres. On ne savait pas quel candidat verrait ses notes retenues, et l’annonce de son résultat potentiellement retardée. Mais c’était justement ça, l’inacceptable pour le ministre : ceux qui savent depuis toujours qu’ils auront le bac ne pouvaient pas attendre trois jours de plus la fin d’un suspens qui, en fait, n’a jamais existé. En juin 2021, grâce à sa réforme, cette potentielle égalité devant l’inquiétude ne sera même plus possible. Le bac sera donné à ceux à qui il revient. Et pour les autres, il n’aura plus aucune valeur, précisément parce qu’on soupçonnera qu’on le leur ait donné.

Rétention et arraisonnement

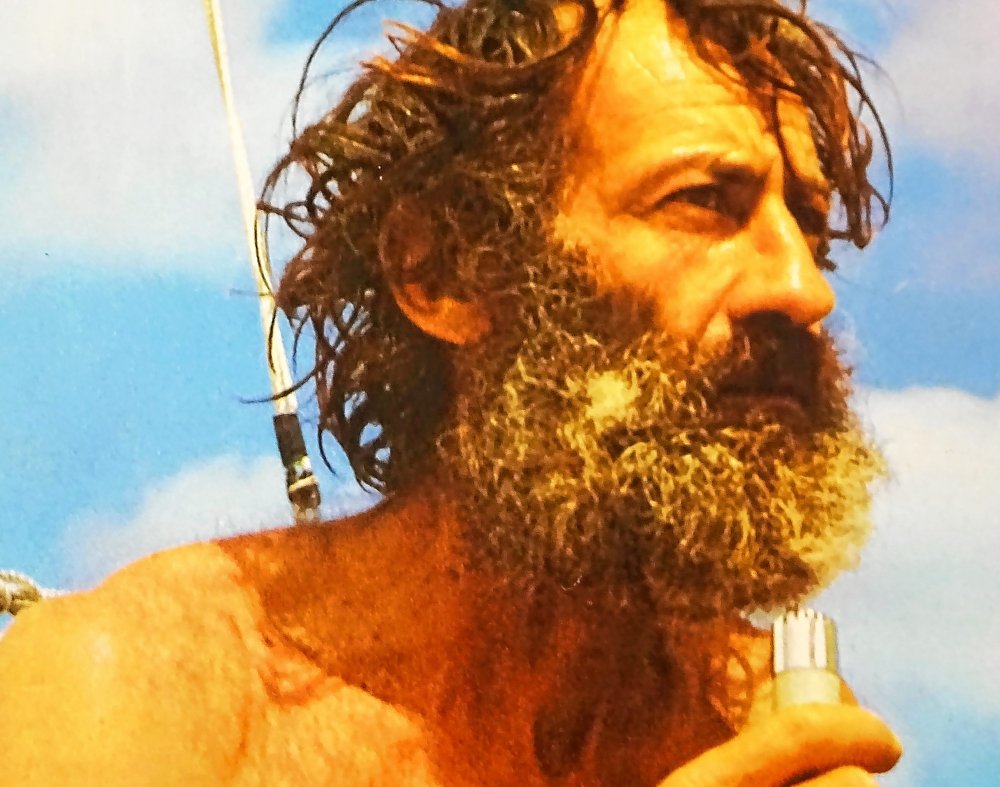

On a du mal à dresser le portrait de ces quelques professeurs qui ont refusé de donner à l’heure dite les notes tant attendues. Pourtant, on peut en croiser le reflet dans la description d’autres hommes qui ont, eux aussi, atteint un seuil au-delà duquel ils ne voulaient pas poursuivre une trajectoire qui leur semblait ne plus être, du tout, la leur. Un tel reflet est donné par Corinne Morel Darleux dans son beau petit livre, Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, Réflexions sur l’effondrement. Elle-même portée par la lecture de Bernard Moitessier, navigateur qui, en 1969 renonça à gagner la toute première course en solitaire autour du monde, elle médite sur une certaine forme de renoncement qui est aussi, et surtout, fidélité à soi, et à un monde qu’on ne se résout pas à voir disparaître.

Les collègues qui ont ainsi refusé de suivre la lettre de leur ordre de mission pour mieux en respecter l’esprit n’ont agi de cette façon qu’après une longue hésitation. Cette hésitation devait, de toute façon, s’achever sur un renoncement. Il fallait s’éloigner, ou bien de sa conviction profonde de devoir cesser là une participation à laquelle, profondément, on ne consentait pas, ou bien de la mission qu’on pense, quoi qu’il arrive, devoir accomplir. Les seuls à avoir pris à la légère cette session particulière du baccalauréat ne sont certainement pas ceux qui ont décidé d’être en grève au moment de rendre les notes. Pour eux, un tel choix n’était pas léger, en raison de ce qu’il signifie : refuser de participer davantage à un processus pour lequel on a pourtant oeuvré toute l’année, pour ne pas dire toute sa carrière. Si on affirme qu’une telle décision relève de l’usage de la raison – et le ministre n’a pas manqué de désigner ces professeurs comme particulièrement déraisonnables – alors on ne peut pas faire l’économie de cette simple question : si, dans une telle situation, on cherche à être véritablement raisonnable, à quoi ressemble la décision qu’on va prendre ?

Pour ma part, la décision de rendre les notes à temps fut le résultat, avant tout, de la peur. De multiples peurs. Peur de prendre la mauvaise décision, peur financière, peur d’être seul, peur que ça ne serve à rien. Disons la même chose dans l’autre sens : j’ai manqué de courage. Si je voulais être complaisant avec moi-même, je pourrais dire que ce choix fut, aussi, inspiré par la raison, sous la forme d’une prudence, ou d’un calcul. Mais si j’affirmais qu’il s’agissait, là, d’une décision par essence raisonnable, je mentirais, puisque je sais quelle dose de déraison l’a motivée. Et ce gouvernement le sait bien, puisqu’en agitant la menace, il ne cherchait évidemment pas à ramener à la raison, mais à susciter une décision fondée sur la peur. Au contraire, même si, bien sûr, rien n’est jamais pur, et que les raisons réelles sont toujours mêlées, ceux qui se sont lancés dans cette action collective l’ont fait par devoir. Il est possible que d’autres énergies soient venues prêter main forte à cette exigence – et dans ce genre de projet, toutes les énergies sont bonnes à prendre – mais elles n’auraient pas suffi, à elles seules, à passer à un tel acte. Il fallait, pour qu’ils en viennent là, qu’une raison supérieure, et impérieuse, impose de le faire, malgré tout ce que ça peut coûter.

Et c’est pour cette raison que les accusations de ce ministres étaient, tout simplement, injustes.

Un tel acte n’est possible qu’après une profonde hésitation. Et bien entendu, le ministre ne l’a jamais évoqué, mais il aurait fallu compter, aussi, tous les professeurs qui ont hésité à propos de la même décision, et ont choisi, cette fois ci, de ne pas passer à l’acte. Passer le cap, ou ne pas le faire. Rester sage, ou taper du poing sur la table. Continuer à participer, ou se dégager. Or le dégagement, en fait, profondément, est un engagement. Page 17, Corinne Morel Darleux décrit ainsi les allers-retours de la pensée qui ont précédé le passage à l’acte de Moitessier :

« Le refus de Moitessier n’est pas un coup de tête, ni de sang. Essier, en moyen français, veut dire tergiverser. Et de fait, le navigateur a temporisé, usé de faux-fuyants, tenté sincèrement de se raisonner et de se convaincre de rentrer. L’incompréhension de ses enfants, la peine de sa femme, la santé de sa mère, le prix de la course à ramasser, quitte à repartir après, mais aussi les soins à dispenser à Joshua, la fatigue excessive et les risques à continuer. Choix qu’il qualifie paradoxalement lui-même, au moment où il le prend, d' »abandon », comme en témoignent ses enregistrements sonores de l’époque. Le 28 février, il écrit dans son journal de bord : « J’abandonne… mon instinct me dit que c’est la sagesse » puis se reprend, en pleine contradiction, un peu plus loin : « Cap au nord ! Ce n’est pas de l’abandon, c’est la simple sagesse, au lieu d’avaler le morceau en une seule fois, en risquant de m’étouffer et d’étouffer les miens, eh bien, je l’avalerai en deux fois. » Mais le 1er mars il se ravise et remet le cap vers le Pacifique : « Certes, il y avait des raisons valables, sérieuses. Mais est-ce la sagesse que de se diriger vers un lieu où l’on sait qu’on ne retrouvera pas sa paix ? »

L’abandon, pour Moitessier, eût été de rentrer. Abandonner la course, c’est au contraire ne pas renoncer.

« Dieu a créé la mer et il l’a peinte en bleu pour qu’on soit bien dessus. Et je suis là, en paix, l’étrave pointée vers l’Orient, alors que j’aurais pu me trouver cap au nord, avec un drame au fond de moi ».

Des individus fiers, libres et heureux d’avoir un jour choisi de dire non, il n’en existe pas que sur les mers. »

Il en existe partout. La salle des profs est un de ces milieux au sein desquels se pose de plus en plus souvent la question des limites au-delà desquelles on devra dire « non ». Le grand pas effectué cette année, c’est que cette possibilité a germé là où elle ne le devrait surtout pas : devant chaque écran d’ordinateur bas de gamme, dans des foyers simples, où on bosse dur pour gagner pas grand chose, dans des esprits habituellement peu intéressés par la chose politique, qui ont pourtant soudain réalisé, parce qu’ils voyaient un semblable, puis deux, puis mille, passer une journée sur un rond-point, ou sur une avenue commerciale, qu’ils pouvaient, eux aussi, au moins exprimer l’indignité du sort qui leur était fait, et l’immoralité des leçons de morale qu’on leur donnait. De même, dans de nombreux jurys du baccalauréat, des professeurs qui n’avaient jusque là pas participé au mouvement ont vu que l’enjeu du ministère ne relevait plus de la sauvegarde de l’intérêt commun, mais de la victoire personnelle : il fallait, enfin, parvenir à se les faire, les professeurs, par autoritarisme, mais aussi par démagogie : les anciens élèves apprécieraient sans doute massivement de voir une bonne leçon administrée aux professeurs. Ceux qui avaient retenu les notes étaient, effectivement, une minorité. Mais les admirateurs des premiers de cordée le savent bien : ceux qui sont exceptionnels ne peuvent pas être majoritaires. Mais ceux qui, ensuite, ont embrayé leur pas pour refuser de ne pas appliquer le règlement du baccalauréat, par souci d’égalité entre les candidats, mais aussi de justice envers leurs collègues calomniés par leur propre ministre furent beaucoup, beaucoup plus nombreux. Dans de nombreux lycées, on vit des professeurs dire « non » au chef de centre d’examen, « non » au président du jury, « non » au ministre. On vit aussi des présidents de jury, et des chefs de centre d’examen refuser de mettre en oeuvre les directives données, conscient de la gravité de ce qu’on leur demandait de faire. Bien entendu, de ceux-ci, le ministre ne parla jamais. Questionné par les journalistes sur les jurys qui se passaient, vraiment, très mal, il minimisa. Ce n’était pas important, on n’avait de toute façon pas besoin des professeurs. Et ce moment, au moins, eut une grande qualité : on comprit quel était son projet : se passer des professeurs. On y reviendra. De toute façon, à ce moment précis, il ne fallait surtout pas dire la vérité; sinon, il aurait fallu admettre que ces enseignants étaient beaucoup plus nombreux, qu’ils étaient des professeurs ordinaires, comme on en croise tous les jours, et qu’ils n’agissaient pas pour détruire quoi que ce soit, mais au contraire pour protéger. Il aurait fallu dire qu’ils protégeaient ce qu’il reste de l’examen contre le ministère lui-même, et qu’ils donnaient raison à ceux qui, depuis des jours, étaient désignés comme de dangereux activistes.

S’Orienter

En citant ses mots, » je suis là, en paix, l’étrave pointée vers l’Orient » Corinne Morel Darleux choisit comme figure de proue Bernard Moitessier, navigateur libre, et décide de se fier à lui pour, au sens propre, orienter son mouvement. Cette décision à prendre, elle ne s’impose pas à certains. Cette course autour du monde, nous y participons tous. Nos vies quotidiennes sont mondialisées et nos actions, pour la plupart, enserrent le monde dans une étreinte de plus en plus performante, de plus en plus forte. Ce qu’il y a derrière la réforme de l’éducation nationale, c’est un projet qui consiste à pousser plus loin encore la performance humaine, à tirer des enfants rapides et productifs davantage, pour en obtenir plus de croissance. On projette de programmer les enfants, plus jeunes, plus vite, plus fort, de les pousser le plus loin possible, de les considérer comme des ressources qu’on peut gérer de façon plus efficiente. Ça va, on sait ce que ça vise : faire flipper tout parent dont le gamin ne suit pas ce rythme, et culpabiliser tous ceux qui souhaitent épargner leur enfant et lui apprendre un sens de l’existence moins concurrentiel, et plus apaisé. Plus les parents flippent, plus ils exigeront de l’éducation nationale quelque chose que, par responsabilité, les enseignants se refuseront à proposer. Et plus s’ouvrira un secteur, tout d’abord parallèle, avant de devenir central, qui marginalisera l’éducation nationale. Celle-ci deviendra le lieu où se retrouveront les gosses des loosers, la progéniture laissée en friche, encadrée par quelques zadistes du savoir. Blanquer leur crache d’ores et déjà bien à la figure. Bien cordialement. De ce genre de professeurs, il n’a pas besoin. De toute façon, on peut les remplacer.

Le devoir, tant envers ces enfants que vis à vis du monde qui doit être le leur, physiquement et institutionnellement, devrait consister en une ferme résistance. Celle-ci – cette période me l’a rappelé, comme plusieurs autres auparavant – doit s’appliquer davantage à soi-même qu’à un système, car ce système, nous le constituons en bonne partie. Nous surfons sur une mer de performance, et y compris dans les domaines qui sont les nôtres, dont on aime rappeler qu’ils relèvent de la gratuité et du loisir, nous prenons plaisir, aussi, à faire les malins, participant volontaires à un concours perpétuel dont nous savons à quel point il est vain, et combien nous pouvons néanmoins nous y complaire. Il faut nous défaire de cette comparaison sans fin, qui ne satisfait personne et entérine une conception de l’éducation dont n’émerge – notre monde en est le signe – ni beauté, ni intelligence particulière. C’est un bel exemple, qu’on croise dans le petit livre de Corinne Morel Darleux, car c’est au beau milieu d’une compétition, alors qu’il est sur le point de la gagner, que le champion potentiel de ce monde refuse de pousser plus loin, et décide de ralentir. Chacun de nous est en mesure de lever le pied, en le faisant savoir, ou pas. Au moment où il décide de ne pas se diriger vers la ligne d’arrivée, Bernard Moitessier lance sur le pont d’un pétrolier, grâce à un lance-pierre, ce message : « Je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer, et peut-être aussi pour sauver mon âme ». Il y a un Pacifique à rejoindre pour chacun, qui ne se trouve pas nécessairement à l’autre bout du monde. Il y a un élément dans lequel on est heureux, et ce brave nouveau monde ne nous permettra pas d’y accéder. Il préfère le prendre, en fabriquer un autre, qui donne l’illusion de pouvoir nous combler, pour nous le revendre. Ce devrait être le devoir des adultes, d’apprendre à leurs successeurs ce goût auquel ils n’ont pas été, eux-mêmes, éduqués ; de cultiver la soif de culture, plutôt que de gaver les esprits de connaissances toutes faîtes en empêchant l’étonnement, en stérilisant toute aptitude à la curiosité. Le principe de l’évaluation permanente, de la mise en examen perpétuelle de tout écolier empêchera de prendre soin de ces forces précieuses dont les enfants et les jeunes auront, plus tard, tant besoin, dans un monde qui sera d’autant plus incompréhensible qu’il aura été façonné, comme ils l’auront été eux-mêmes, par des irresponsables.

C’est là, semble-t-il, que réside la raison de la violence avec laquelle des professeurs, et pas n’importe lesquels, se sont opposés à ceux qui prétendent être nos « politiques » : le désaccord sur le genre d’êtres humains dont le monde a besoin à l’avenir, et par conséquent, sur le genre de monde dans lequel ils vivront. Ce qui se présente comme un nouveau monde n’est qu’une version exorbitée du précédent : livré à sa propre force centrifuge, lancé en roue libre, il est incapable de se repérer dans le temps et dans l’espace, ivre de son propre mouvement. Il ne peut, dès lors, entendre d’autre voix que la sienne, d’où sa tendance, appuyée, à saturer l’espace médiatique de son propre discours. Et il faut bien avouer qu’à ce jeu ci, il est habile.

Tel l’aventurier, solitaire

Les rétentionnistes du mois de juin ont su dire « non ». Chacun d’eux s’est comporté en navigateur solitaire, capable de fixer lui-même un cap, et de le maintenir, quels que soient les avis de tempête que le gardien du phare émettait. Ce dont ont besoin les enfants, de ce pays comme des autres, c’est d’interlocuteurs autonomes. De femmes et d’hommes engagés dans ce monde, qui ne se contentent pas de se mettre au garde à vous devant un drapeau, un chant national, ou une directive ministérielle. Nous savons trop, sur ce continent, ce que ça donne quand on cède à la tentation d’une pure et simple obéissance. Il faut recevoir comme un signe, un discours clair, le fait que notre gouvernement souhaite briser une telle autonomie de jugement, et d’action. Ça en dit long sur le monde qu’on nous prépare, sur ce qu’on souhaite faire des uns et des autres, sur le projet politique qui se déploie sur nous. Ça indique aussi où se trouvent les forces capables d’y résister, et comment les cultiver.